近日,地理科学学院石笋研究团队在国际地学领域具有重要影响力的期刊《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》(《古地理学、古气候学、古生态学》)上发表了题为“Timing and structure of the short-lived Dansgaard-Oeschger 6 event in the Asian monsoon system”(《亚洲季风系统中Dansgaard-Oeschger 6 事件的时序和结构》)的学术论文。该研究聚焦于亚洲季风系统对持续时间较短的 Dansgaard-Oeschger(DO)事件的响应,揭示了 DO6 事件在亚洲季风区的结构特征及其潜在机制,为理解季风气候的演变提供了新的视角。南通大学地理科学学院地理科学专业本科生李玘玥为第一作者,梁怡佳副教授为通讯作者,南通大学为第一完成单位。

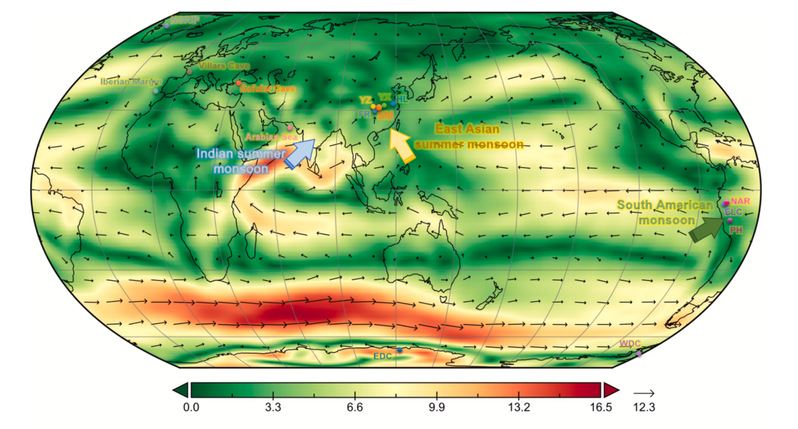

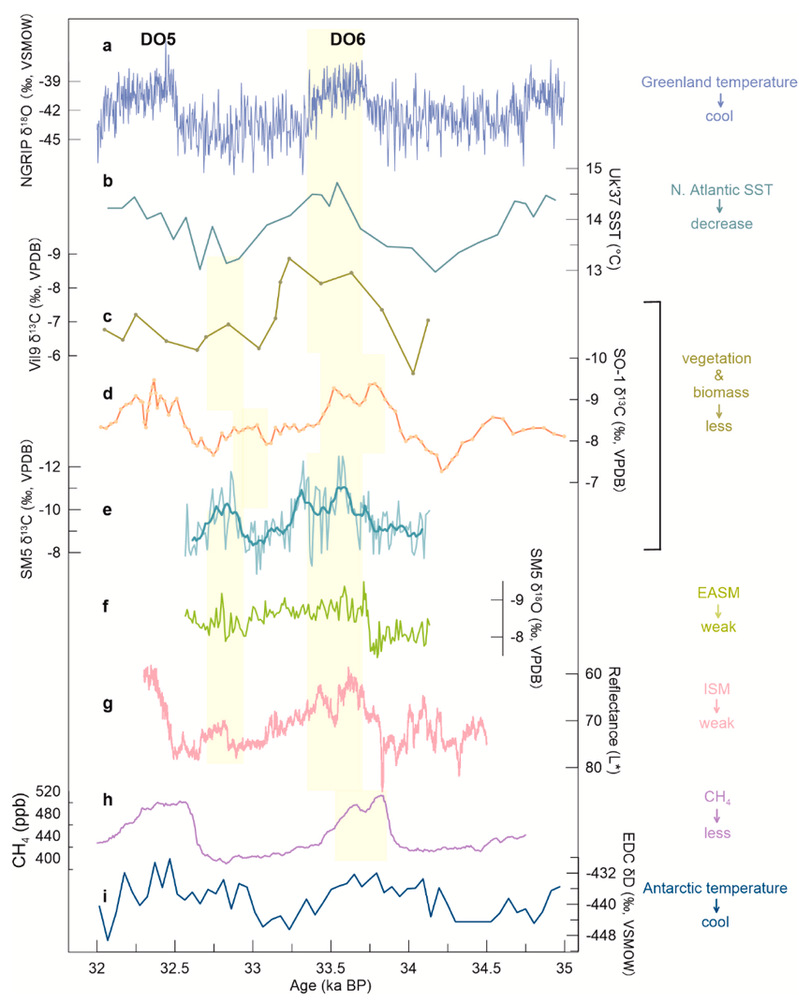

Dansgaard-Oeschger(DO)事件是末次冰期(约11万至1.2万年前)北大西洋地区频繁发生的千年尺度快速气候振荡事件,其温暖间冰阶(Interstadial)与寒冷冰阶(Stadial)的交替发生对全球气候系统产生深远影响。本研究基于湖南石马洞石笋SM5的高精度铀系测年(7个230Th年龄)和144组稳定同位素数据(平均分辨率12年),重建了3.41至3.26万年前东亚夏季风演化历史,结合亚洲、南美洲8支石笋记录框定了DO6事件的起止时间与持续时间,验证了格陵兰冰芯GICC05时标在这一时段的可靠性。

研究团队发现,DO6事件期间东亚季风区石笋δ18O和δ13C记录均呈现显著的“双峰”结构,而同期格陵兰温度记录中未见此特征。这一现象在阿拉伯海沉积物、西亚和西欧石笋δ13C记录及北大西洋海表温数据中均有体现,表明中低纬度水文气候系统可能存在独立于高纬地区的百年尺度振荡机制。本研究不仅证实了东亚季风对高纬气候突变的快速响应(DO6起始阶段δ18O在50年内负偏1.8‰),还揭示了中低纬度区域水文生态系统的独特变率。成果为完善冰期气候模型、预测现代全球变暖背景下极端气候事件区域分异提供了关键古气候依据。

《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》是国际地学领域具有重要影响力的期刊,专注于古地理、古气候和古生态领域的高质量研究。中科院分区为2区,JCR分区为1区,影响因子为3.3,是地球科学领域的重要学术期刊。本研究得到了国家自然科学基金(42207505,42071105)以及江苏省大学生创新创业训练计划(202410304145Y)和中国大学生创新创业发展计划(202410304054Z)的支持。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003101822500238X

供稿:李玘玥,梁怡佳